«…Небезынтересно проследить последовательность восприятия храмовых комплексов в пределах крупных гнезд селений, двигаясь, допустим, от дальних деревень к центру. С целью выяснения степени восприятия общественных центров при определенных размерах сооружений и расстояний до них такой анализ был проделан во всех крупных селениях и гнездах. Это дает основание утверждать, что значение зрительных связей всех селений с центром учитывалось повсеместно как с ближних расстояний (в первый период освоения новых территорий), так и с более дальних при последующем развитии и росте села или гнезда селений.

Для крупных гнезд селений с расстояниями до центра в пределах 3-5 км можно говорить о дальнем (5-3 км), среднем (700- 300 м) и ближнем (100-40 м) восприятии общественного центра.

Проследим это положение на одном из примеров. В Поважье, на небольшой реке Суланде, разместилось крупное гнездо селений б. Троицкого Суландского погоста (село Суланда, Шенкурский район Архангельской об- ласти), состоявшее к концу XIX в. из 20 деревень с населением 1916 человек.

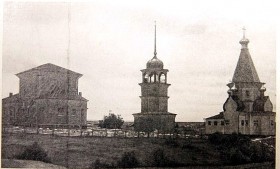

Места эти заселялись с XVІ в., в начале ХѴІІ в. был образован свой приход и в 1626 г. срублен первый храм Троицы. Место для него было выбрано точно на высоком (21 м) выступе береговой гряды, близко подходившем к руслу Суланды. В 1667 г. на самом мысу, ближе к реке, была поставлена вторая - шатровая Успенская церковь, а между храмами встала шатровая колокольня. Образовался традиционный храмовый комплекс из трех элементов. Обе церкви и колокольня поставлены друг за другом вдоль холма в композиции, средней между диагональной и треугольной. Но главная задача была решена успешно - именно такая поперечная к долине реки постановка ансамбля обеспечивала хорошую его видимость и ориентацию от всех деревень, расположенных по обоим берегам Суланды.

Все три постройки ансамбля хорошо воспринимались при дальнем обзоре от последних селений: с северо-запада - от деревень Большое и Малое Плесо и Сараевской (3-5 км) и с северо-востока - от деревень Юрьевской и Фоминской (3 км). Еще лучше ансамбль раскрывался при среднем восприятии - от деревень Подгорной, Никольской и Чекмаревской (500-300 м).

Вблизи ансамбль, поднятый грядой холма высоко вверх (100-40 м), воспринимался особенно торжественно. При движении с северо-востока от деревни Подгорной нужно было по гатевой дороге обогнуть холм, чтобы подойти к входам в храмы с западной стороны.

Представим, что ансамбль сохранился до наших дней, и пройдем по дороге (она и сегодня хорошо видна), с которой благодаря неспешному полукруговому обходу с каждым шагом он раскрывается по-новому. Такой, казалось бы вызванный необходимостью, маршрут движения способствовал многообразию ближнего восприятия ансамбля в различных ракурсах.

Таким образом, благодаря точно найденному высокому месту, логичной планировочной композиции и выразительному силуэту, общественный центр зрительно «держал», «притягивал» и организовывал жилое пространство села на протяжении 8 км, вполне удовлетворяя требованиям дальнего и среднего восприятия…»

Источник: Ансамбль в народном зодчестве русского Севера (пространственная организация, композиционные приёмы, восприятие) / Ю. С. Ушаков. — Л.: Стройиздат, Ленинградское отделение, 1982, стр. 149-151

Ансамбль в народном зодчестве русского Севера - Ушаков Ю.С. - 1982

Комментарии и обсуждение