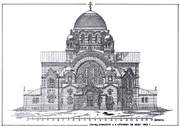

Первоначальный вид Крестовоздвиженского храма был принят и согласован в Святейшем Правительствующем Синоде в византийском («фряжском») стиле 28 февраля 1902 года. Автором проекта был гражданский инженер Е.И. Артёмов (1866 - после 1915). Чертежи западного фасада и плана первого этажа опубликованы в печати в 1902 году. План этажа представлял собой крест с размерами 25 х 28 саженей (54 х 60 м). Здание - двухэтажный, восьмиугольный объём высотой всего 9 саженей (20 м), с большими арками и витражами на фасадах.

В отчёте за 1909 год написано: «С марта 1902 года, со времени закладки, и по настоящее время по постройке храма сделано: сложен фундамент, над цоколем выложены стены с окнами для нижнего этажа, доведено на боках до карниза (первого этажа), устроены колонны до подножных пят и арки под хоры...» Тем не менее, к 1909 году уже существовал второй вариант проекта Крестовоздвиженского храма на Белой горе - в русском стиле. Общий вид здания был опубликован в книге «Белогорский Свято-Николаевский православно-миссионерский мужской монастырь» в 1910 году.

Фасады первого яруса полностью соответствуют первоначальному варианту. Выше первого карниза начинается новая архитектура, новый вариант фасадов, в корне отличающийся от первоначального. Новые фасады второго яруса отвечали духу времени и были выполнены в русском стиле. Это по своей сути был уже совсем другой проект. Общим с первоначальным вариантом остался только цокольный этаж с рустикой, возведённый к этому времени. Второй этаж в проекте вырос почти в полтора раза, а малые барабаны разошлись до угловых ризалитов высоту, что придало стройность всему зданию. Центральная часть вместе с малыми барабанами зрительно создали пирамиду. Колокольни поднялись в высоту в два - два с половиной раза; появился декор в кирпичной кладке, от второго этажа до верха центрального барабана. Над сенями были сделаны чисто русские шатры, которые помогают в создании зрительной пирамиды здания, стремящегося в небо. Оно, таким образом, стало являться завершением Белой горы. Так во втором варианте проекта достигается гармония идеи храма, его облика и местоположения.

Здесь возникают вопросы: откуда появился новый проект? Кто является настоящим автором проекта? Одно время авторство приписывалось А.Б. Турчевичу (1855-1909), имевшему довольно большое строительно-техническое бюро. Но эта версия отпала, поскольку творческое наследие этого талантливого и плодовитого архитектора изучено весьма основательно и свидетельств его работы для Белогорского монастыря не обнаружено. Тем более что в этот период по проекту А.Б. Турчевича строился настолько же величественный собор в византийском стиле в Верхотурье.

В книге «Духовное торжество освящения соборного храма в Белогорском монастыре Пермской епархии 7, 8 и 9 июня 1917 года» читаем: «...план собора составлял и строил его под своим наблюдением гражданский инженер Е.И. Артемов...». И затем: «Когда все работы были закончены по постройке собора, тогда приехала комиссия во главе с инженером Артемовым, осмотрела выстроенный собор и составила акт о его благонадежности и прочности. После этого сделали доклад Его Превосходительству Андронику об окончании постройки собора, и Владыка соизволил сам лично совершить освящение его 7, 8 и 9 июня, дабы три дня было духовное и радостное торжество...» Следовательно, гражданский инженер Емельян Иванович Артёмов не только выполнил первый проект собора, но и является автором второго варианта, руководившим строительством на протяжении всех пятнадцати лет.

7 апреля 1912 года настоятель Белогорского монастыря архимандрит Варлаам отправляет письмо-ходатайство о дополнительном ассигновании строительства: «...в нашем Белогорском монастыре имеется лишь один деревянный 2-этажный храм, могущий вместить не более 2000 человек. Между тем, богомольцев, особенно в период времени с сырной седьмицы и до конца пасхи и потом в течение Петрова поста, очень часто бывает свыше 3000 и даже 4000 человек в сутки. Одних причастников, например, в минувшую страстную субботу было 2900 человек... средства, при которых постройка была начата, истощились. В виду этого постройка проходит при самых трудных условиях, продвигается медленно и вся надежда в этом деле остаётся лишь на помощь Божию и милосердие добрых людей...».

Телеграммой из Строительного отделения при Синоде от 30 апреля 1912 года сообщалось, что «Государь император... помощи на достройку Соборного Храма в сем монастыре в 17 день апреля 1912 года всемилостивейшее соизволил пожаловать на означенный предмет от монарших щедрот 1000 рублей...». Всего за период строительства царской семьёй было выделено около 6 тысяч рублей золотом.

В упомянутой книге «Духовное торжество освящения соборного храма в Белогорском монастыре…» написано, что «уже в 1915 году снаружи был почти закончен постройкою собор, и весной того же года были подняты на купола собора изящные металлические кресты, которые были сооружены на средства попечителя Дмитрия Степановича Жирнова... Вокруг самого собора на широкое пространство устроена площадь и вся залита асфальтом...». По воспоминаниям очевидцев, кресты были сняты в 1935 г. На фотографии 1917 года видно, что все кресты, при различной высоте, имеют одни и те же пропорции, поэтому они довольно легко были восстановлены по сохранившемуся фотографическому изображению.

Наружный фасад собора богато украшали иконы, написанные на щитах и вставленные в закомары. Обычно в таких случаях писали по меди. Установлено документально, что стены собора снаружи украшались «разными иконами, писанными на жести в мастерской монастыря». Это цитата из упоминавшейся уже книги «Духовное торжество освящения соборного храма в Белогорском монастыре…». Очевидцы утверждали, что изображения святых сохранялись до 1946-1949 годов.

В ночь на 7 июня 1917 г. приехал в обитель на духовное торжество Преосвященный Феофан, епископ Соликамский, викарий Пермской епархии. «На другой день в 5 часов утра началась полунощница, после которой были прочитаны правильные три канона и акафист, а потом отслужили водосвятный молебен. В 8 часов утра стали звонить уже к освящению соборного храма. Самый чин освящения решено было совершить обоим Епископам - Преосвященному Феофану и Владыке Андронику вместе, в присутствии и участии всего приезжего духовенства, после же освящения Божественной Литургии совершать опять в тех же местах, где служили всенощные бдения...»

В «Описи имущества Белогорского Свято-Николаевского монастыря, Бымовской волости, Осинского уезда, Пермской губернии» от 2 января 1921 года читаем: «Собор каменный двухэтажный, пятиглавый, с двумя звонницами, крытый оцинкованным железом. Нижний этаж, не приспособленный ещё для храма и без обстановки... Главный иконостас - деревянный, сплошь золоченый, пятиярусный, с 42 иконами с Царскими вратами. Иконы Царских врат и дьяконских дверей в металлических позолоченных ризах...»

Следует отметить, что на боковых иконостасах было по двадцать три иконы. Так как сохранились места крепления исторического иконостаса, архитекторам довольно просто было определить параметры и конструкцию иконостасов в верхнем храме. Первоначально эскизы иконостасов были выполнены архитектором-реставратором Г.Л. Кацко в 1993 году. Эти эскизы соответствовали сохранившимся старым фотографиям и были включены в состав проекта. Сохранились, в частности, фотографии центрального иконостаса и одного из боковых. Этого было достаточно для разработки рабочих чертежей иконостаса московским искусствоведом Т.Н. Кудрявцевой в 2005-2007 годах.

При восстановлении основные конструкции иконостасов были изготовлены на Художественно-производственном предприятии РПЦ «Софрино» и доставлены на Белую гору в 2007-2008 годах. В качестве материала для основы (каркаса) иконостасов использовались дуб и лиственница, накладная резьба выполнялась из липы.

Под всем храмом первоначально предполагалось устройство нижнего (пещерного) храма. Но, как известно по документам, в 1920-х годах здесь располагались прачечная, пекарня, просфорная и т.д. В настоящее время принято решение разместить в подвале нижний храм с тремя иконостасами.

Крестовоздвиженский собор был весьма любопытно обустроен технически. Здание было оборудовано воздушной отопительной системой, электричеством, водяным отоплением и т.д. Первоначально вентиляция и отопление осуществлялись за счёт естественной циркуляции тёплого и холодного воздуха по системе каналов, расположенных под полом первого и нижнего этажей, а также в стенах храма и по приставным коробам. В настоящее время расчищены и восстановлены практически все каналы, за исключением узких вертикальных, ведущих из подвала в придельные алтари.

С южной стороны в подвале была устроена котельная «для отопительных машин», действовавшая почти до конца 80-х годов XX века. Воздух, нагретый котлом до определённой температуры, по горизонтальной системе каналов подавался в цокольный этаж и по вертикальным каналам поднимался на первый. В полах алтарей и солеи располагается система горизонтальных воздушных каналов, нагревавшая полы первого этажа.

В 1979 году собор пострадал от сильнейшего пожара. При этом сгорели три из четырёх малых глав. Сгорела центральная глава, практически все деревянные детали кровель, шатров, колоколен. Пожар пощадил только юго-западный угол, сохранив одну из колоколен и малую главу. Сёстры Тепляковы (в книге «Свет Белой Горы») рассказывали: «Осенью 1979 года подъезжали мы уже на своих машинах к окрестностям Белой горы возле села Троельга (?). Заметили огромные клубы дыма над далёкими куполами. Горел собор! <...> Когда въехали на Белую гору, увидели скопище людей возле собора с горящими куполами...»

Существует три версии пожара. Первая версия - удар молнии. Очевидцы не показывают, что в тот день была гроза. Да и на храме тогда уже не было крестов, в которые обычно ударяют молнии. Вторая версия - пожар начался по вине туристов. Имея за плечами более чем двадцатилетний опыт туризма, не могу согласиться с этой версией: в то время любые походы регистрировались в турклубе, а руководитель похода нёс ответственность за членов команды и любые происшествия во время похода. Третья версия - неосторожное обращение с огнём. Наиболее правдоподобная версия, так как пожар начался между звонницами на чердаке над западным приделом и мог легко перекинуться на рядом расположенные чердаки.

В 1990 году власти края приняли решение о передаче монастырского комплекса общине Свято-Николаевского монастыря. С 1991 началась разработка эскизного проекта реставрации Крестовоздвиженского храма. Научной разработкой проекта занимались председатель архитектурной секции областной организации ВООПИиК Генрих Лукьянович Кацко и архитектор Александр Александрович Метелёв. Восстановительные работы начались в 1992 году. В 1993 собор, два братских корпуса и мастерские были внесены в Государственный список памятников градостроительства и архитектуры местного значения.

В 1994 году началось строительство центральной главы. Проект этого колоссального сооружения разработал архитектор Г.Л. Кацко по старинным рекомендациям и примерам. Основные работы по восстановлению кровли были завершены в 1997 году.

Отдельной строкой надо поставить окраску фасадов храма. Мы вскрывали набелы как на первом, так и на верхних этажах, на центральном и малых барабанах. Работы велись в 1990-1992 годах. И первым от поверхности кирпича фасадов оказался слой жёлтого цвета. Это была «светлая охра» - известковый раствор по подготовительному слою. То есть первоначальным цветом основных стен храма являлся светло-жёлтый. Последующие слои покраски, начиная с 1920-30-х годов до настоящего времени, оказались белыми. Нынешняя окраска здания Крестовоздвиженского храма принята как временный вариант, и в дальнейшем он примет первоначальный вид.

В 2003-2010 годах благодаря усилиям епископа Пермского и Соликамского Иринарха (Глызина), под наблюдением и руководством настоятеля игумена Антония (Щукина) воссоздаются парадные входы, двери и врата Крестовоздвиженского собора, завершается реставрация кирпичной кладки наружных стен, идёт усиление конструкций храма, начаты внутренние работы по отделке. Ширина собора (север - юг) 51,5 м, длина собора (запад - восток) 59,1 м, высота до верха центрального креста 53,4 м, высота центральной главы 17,5 м, диаметр 21 м, общая вместимость 4640 чел.

Метелев А.А. Храм Воздвижения Креста Господня на Белой горе. Описание соборного храма Белогорского мужского монастыря. - Пермь, ООО «Издательство “Букинариум”», 2017.

Комментарии и обсуждение

Заложена 24.06.1902 г. епископом Иоанном. Освящена 7-9.06.1917 г. Сооружена под руководством и по плану инженера Артамонова. Закрыта в 1922 г. Вновь открыта в 1991 г. 22.05.1991 г. состоялось первое богослужение.

Е. Н. Шумилов

По другим источникам, инженер Артемов Е.И.

В Крестовоздвиженском соборе Белогорского монастыря каждую субботу совершаются молебны перед ковчегом с частицей мощей святого великомученика и целителя Пантелеимона о страждущих и болящих, обремененных недугами телесными. В 1907 году частица мощей была передана настоятелем русского монастыря святого Пантелеимона, который находится на Святой горе Афон и доставлены в Белогорский Свято-Николаевский мужской монастырь. В годы советской власти мощи бережно сохранялись верующими и во время возрождения монастыря были возвращены братии Белогорской обители.

http://kungur.permarea.ru/Turizm/Dostoprimechatelnosti_Kungurskogo_municipalnogo_rajona/Nikolajevskij_Belogorskij_monastyr