После основания северной столицы остров сменил достаточно много названий, но при этом он оставался пустынным до тех пор, пока его не выкупил купец-судостроитель Конон Гуттуев, в честь которого остров и носит своё современное название. Сначала сотрудники таможни договорились собрать деньги на постройку каменной часовни в самой высокой части острова. Потом, поразмыслив, решили возвести деревянную церковь — в самом деле, ближайший приходской храм находился слишком далеко. Проект составили быстро, делал его инженер С.И. Андреев. Но не вышло.

Известный фабрикант Иван Агапович Воронин выступил с идеей построить храм в камне и пожертвовал на него весьма крупную сумму — сто тысяч рублей, с единственным условием: разместить в будущей церкви свою семейную усыпальницу. В брошюре об истории храма, написанной одним из его дореволюционных настоятелей, священником Павлом Лебединским, есть запись: "Закладка состоялась 29 апреля 1892 года, а ровно через семь лет в этот же день последовало и освящение этого величественного и роскошного по отделке храма. Чин освящения и первая литургия в нём были совершены приснопамятным Антонием, Митрополитом Петербургским". Чин освящения совершил митрополит Петербургский Антоний, в сослужении трёх архимандритов, знаменитого настоятеля Кронштадтского Андреевского собора, протоиерея Иоанна Ильича Сергиева (св. прав. Иоанн Кронштадтский), благочинного протоиерея Н. Н. Головина и местных священников Е. Я. Балановича и П. А. Лебединского. На освящении присутствовали С. Ю. Витте, министр финансов В. Н. Коковцов и директор департамента таможенных сборов Н. И. Белюстин и другие известные лица.

По прибытии в храм митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Антония (Вадковского), духовенство совершило сооружение престола, после чего он был обмыт и помазан на четырёх углах миром. По облачении престола, миром были помазаны все четыре стены храма, и под колокольный благовест вокруг него совершён крестный ход, в котором митрополит Антоний нёс на своей главе частицу мощей. По возвращении в храм владыка митрополит в сослужении духовенства совершил первую Божественную Литургию. Два хора певчих дивно пропели молитву Честному кресту «Да воскреснет Бог», после Литургии было совершено благодарственное молебствие с возглашением многолетия государю императору и всему Царствующему дому.

Праздник закончился трапезой, за которой был произнесён тост за драгоценное здоровье государя императора, покрытый восторженным «Ура!» От имени собравшихся государю была отправлена телеграмма, извещавшая его об освящении церкви Богоявления и выражавшая их верноподданнические чувства. Император Николай откликнулся на неё словами: «С удовольствием узнал о состоявшемся освящении нового храма на Гутуевском острове, искренне благодарю вас и всех присутствующих за выражение чувства. Николай». Событие нашло отражение во многих столичных газетах.

В мае 1899 был освящен левый придел в честь святителя Николая Чудотворца, а 18 июля 1899 года освящён правый придел в честь преподобного Иоанна Спостника (21 июля/3 августа). При храме были открыты церковно-приходское попечительство, бесплатная библиотека, приходской хор любителей церковного пения.Так получилось, что этот храм строился сразу в честь двух событий, касавшихся правящей династии, - чудесного спасения Александра III и императорской семьи во время крушения поезда у станции Борки 17 октября 1888 года в Харьковской губернии и не менее чудесного спасения цесаревича Николая Александровича — будущего Николая II — после покушения на его жизнь в японском городе Отсу 29 апреля (11 мая) 1891 года. Тогда наследник отправился на Восток, чтобы познакомиться с обычаями разных народов.

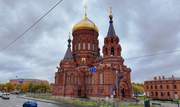

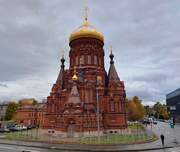

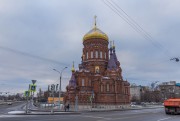

Получается, что Богоявленский храм, возведённый по проекту архитектора Василия Косякова, автора Морского Никольского собора в Кронштадте при участии Б.К. Правдзика, стал по сути копией церкви, построенной чуть раньше на месте крушения царского поезда в Борках. Почти 50 метров высотой, огромный и величественный, он вмещал без малого полторы тысячи человек и был виден едва ли не первым в городе всем иностранным судам, плывущим со стороны Финского залива. Строительство и убранство храма обошлось в 300 тысяч рублей.

С западного фасада, над главным входом в храм, находилась невысокая шатровая колокольня с 10 колоколами общим весом в 755 пудов, главный колокол весил 525 пудов 31 фунт (более 8,4 т). Колокола, отлитые в Москве на заводе Самгина, побывали на всемирной выставке в Чикаго (1893 г.), где их «малиновый» звон был по достоинству оценен посетителями выставки. Что касается иконостаса, то он побывал на Всемирной выставке в Париже в 1900 году. Его красота так поразила организаторов мероприятия, что изготовившая иконостас фабрика М.А. Кузнецова в Новгородской губернии тогда получила медаль.

Стоит упомянуть, что история подобных иконостасов в России к тому времени насчитывала менее двадцати лет. Известно, что первый фаянсовый иконостас в нашей стране установили в 1881 году в петербургской Спасо-Бочаринской церкви (уничтожена в 1930-е годы). Позже "Товарищество по производству фарфоровых и фаянсовых изделий М.С. Кузнецова" наладило почти серийный выпуск таких иконостасов. По разным данным, до революции мастера успели их изготовить от 18 до 38 штук, но до наших дней сохранились лишь единицы. Один из них можно увидеть в церкви Преображения Господня мкр. Саввино, что в Железнодорожном Балашихинского округа Подмосковья, другой в Погост-Голенково Селижаровского района Тверской области, в тамошней Никольской церкви, 1882 года постройки.

Невысокий иконостас церкви Богоявления на Гутуевском острове (высота 3,5 м), набранный из отдельных киотов, между которыми помещались кованные Царские врата, северные и южные диаконские двери, позволял с любого места в храме видеть запрестольный образ Тайной Вечери, написанный во всю алтарную стену. Выше, над запрестольной "Тайной Вечерей", помещался образ "Крещения Господня". Изображённые на нём берега Иордана и окружающий пейзаж были выполнены художником А.С. Славцевым с натуры, для чего он специально ездил в Палестину. Стены и своды церкви сплошным ковром покрывала живопись, написанная «альфреско».

Сюжетная живопись стен храма была исполнена академиком А.С. Славцевым, орнаментальная роспись — художником К.Н. Бутаковым, иконы в киотах и барабане написаны художником А.М. Поcтниковым. Нижний ярус сплошь состоял из картин на евангельские сюжеты, начиная с Рождества Христова. Эта живопись как бы заменила праздничный чин иконостаса, который имел всего один ряд. Выше, в парусах, помещались изображения евангелистов: Матфея, Марка, Луки, Иоанна, а над ними — картины на евангельские сюжеты. Далее, в нижней части барабана, помещался аркатурно-колончатый пояс, интерколюмнии которого были заполнены иконами, выполненными маслом на холстах, наклеенных на щиты. На иконах были изображены праотцы, пророки и апостолы. Над этим поясом, под окнами, находился балкон, опоясывающий барабан и украшенный ажурной кованой решёткой. В главном куполе барабана на высоте 30 метров помещался образ благословляющего Спасителя. Всего священных изображений в храме было около двухсот. Особо удачными были картины «Христос на Геннисаретском озере» и «Беседа Христа во храме» соответственно на северной и южной стенах боковых приделов, а также отдельные изображения святителей на Восточной стене хоров и картины в крестовом своде над хорами.

Для освящения здания была разработана уникальная система электрического оборудования на 450 лампочек, скрытых от прихожан за притолоками алтарной арки. Днём храм поражал массой света, который лился из огромных окон. Но особенно эффектно алтарные и подкупольные изображения смотрелись за вечерним богослужением, подсвеченные мягким светом редкого тогда электрического освящения. Интерьер храма освящали также три бронзовых паникадила высокохудожественной работы, а на первом этаже и хорах помещались дополнительные бра.Здание имело калориферное и пароводяное центральное отопление. Это было чудо тогдашней техники, спроектированное гражданским инженером Б.К. Правдзиком и смонтированное К.Б. Зигелем. Котельная располагалась в устроенном рядом с храмом особом здании, сохранившемся до наших дней, а калориферные камеры — в подвалах церкви.В работе по постройке и благоустройству храма принимали участие многие видные мастера. Цинковые купола и шатры храма, а также кровельные работы были выполнены Г.И. Миттенбергером, художественно слесарные — З.А. Гераном, резные и позолотные — П.С. Абросимовым. Резьба по мрамору — скульптура Г.О. Ботто. все инженерные сети были разработаны Б.К. Правздиком.

Величественный, высотою около 48 м, высоко возвышающийся над островом и окружающей местностью, храм Богоявления был выстроен так, чтобы ещё издали быть видным вступающим в петербургский порт со стороны Финского залива иностранным судам (одно из условий, поставленных перед архитектором В.А. Косяковым). Громадный купол, имевший рельефный золочёный пояс по цинковой кровле и увенчанный большим крестом, красиво высился среди молодой зелени окружающего сада. Цинковые купола и шатры добротно сработал мастер Г.Н. Миттенбергер. Величественный храм стал великолепным украшением панорамы Обводного канала и реки Екатерингофки. Золотую луковицу можно было видеть даже от Варшавского вокзала города Санкт-Петербурга.

Архитектору Василию Косякову удалось создать сооружение безусловно выдающееся. Этой церкви Богоявления на Гутуевском острове действительно идёт красное. Яркий облицовочный и лекальный кирпич фасадов, впрочем, не мешает воспринимать стильный рисунок декора. Очень часто архитекторы псевдорусского стиля, черпая вдохновение в эпохе "узорочья", чересчур увлекались именно декором, забывая о цельности образа. Косякову удалось избежать крайностей. Фасады церкви украшены традиционными наличниками, карнизами, ширинками, изразцовыми и майоликовыми вставками, венчают их декоративные кокошники - проверенный временем орнамент, художественно переосмысленный в конце ХIХ века. Огромный барабан, установленный на центральный объём, если присмотреться, двухсветовой: над рядами больших вертикальных окон - ряд кокошников, а над ним ещё ряд маленьких окошек. Ощутимая тяжеловесность этого барабана зрительно компенсируется богатым вертикальным (в нижней части) и горизонтальным (в верхней части) членением. Венчает всё это - грандиозная золочёная луковичная глава, видная даже в современной застройке.

В основе храма - традиционная для России схема "восьмерик на четверике". Вообще, с точки зрения композиции, Косяков следовал старинным русским традициям "храма-корабля", вытянутого с запада на восток. Удачно найденные пропорции говорят о тонком чутье архитектора. Основной объём — в плане квадратный, снабжён двумя приделами, увенчанными монолитными глухими шатрами. Завершения шатров — сложные декоративные главки.К алтарной апсиде с востока примыкает часовня. С запада к церкви пристроены относительно небольшая трапезная и колокольня. Невысокая с одним ярусом звона, последняя выглядит лёгкой и ажурной. Её шатёр перекликается с шатрами приделов. Вход в храм оформлен в виде пристроенного к колокольне портала. Высота церкви Богоявления — 42 метра. Храм вмещал до 1400 человек.

Церковь Богоявления Господня на Гутуевском острове решением Леноблисполкома была закрыта 5 мая 1935 г. Последний настоятель — Василий Васильевич Медведский был расстрелян. Какое-то время храм ещё продолжал действовать, но в подвалы храма уже завозили гниющий картофель. На следующий же день после окончательного закрытия храма большевики варварски уничтожили уникальный фаянсовый иконостас и надругались над иконами и другими святынями храма. За годы советской власти, разграбленный и обезглавленный, он был и овощной базой, и моргом, и заводом по изготовлению мыла, и складом универмага "Фрунзенский". Для этого внутри соорудили три дополнительных перекрытия, рядом возвели котельную, на всех этажах провели водяное отопление, канализацию и водопровод, даже лифт.

Историческая кованая ограда в 1936 году была перенесена к новой школе на углу Болдырева переулка и 2-й Турбинной улицы (ныне — Промышленная улица, 18). Примерно в 2006 году ограда была сдана в металлолом. Именно тогда снесли кованные балконные решетки, сбили лепные карнизы, счистили либо заштукатурили многие фрески. В послевоенные годы на территории церкви располагался автопарк. Были полностью утрачены: шатры и главки над алтарем; богатое внутренне убранство; стропильная система центрального барабана и его рельефный золочёный пояс по кровле; уникальная "ковровая" живопись в оконных простенках, откосах, фризах; кирпичная кладка двух боковых приделов с кокошниками и оконными проемами высотой до 3,5 м; мозаика икон на центральном барабане, мозаичный лик Спасителя; уникальный иконостас, набранный из мозаичных киотов высотой 3,5 м, изготовленных из белого фаянса (12 небольших его фрагментов были обнаружены в подвале отдельно стоящего здания в 1997 г.), а также многое другое.

Во время Великой Отечественной войны, после попадания снаряда, в здании случился пожар, довершивший гибель внутренней отделки храма. Во время блокады Ленинграда, сюда свозили умерших от голода жителей города. В 1960-х гг. был произведён ремонт: над барабаном был установлен новый купол, по формам отдалённо напоминающий прежний, поновлена кровля. В 1971 году здание, находившееся в аварийном состоянии, законсервировали. К тому времени от былого благолепия храма остался всего лишь закопчённый, обезображенный остов...

Первые попытки начать ремонтно-реставрационные работы предпринимались специалистами СНПО "Реставратор" еще в 1976 году: тогда намечалось решить хотя бы часть задач - выполнить реставрацию фасадов, восстановить наружный облик здания, провести работы по укреплению и консервацию его конструкций. В 1980 году архитектор СНПО "Реставратор" К.П. Ворпулев со своей командой реставраторов выполнили проект реставрации фасадов церкви. Но до полной реставрации ленинградской святыни было очень ещё далеко...

19 апреля 1991 года церковь была взята под охрану государством как памятник истории и культуры, а распоряжением мэра Ленинграда (Санкт-Петербурга) Анатолия Собчака, избранным на выборах 12 июня 1991 года, Богоявленский храм передавался епархиальному управлению «для молитвенных целей». 12 ноября 1991 года храм Богоявления был возвращён верующим в аварийном состоянии. Уже в праздник Богоявления Господня, 19 января 1992 года в нём состоялось первое богослужение и освящение "Богоявленской" Крещенской воды. 20 ноября 1991 года утверждено задание КГИОП на ремонтно-реставрационные работы, и в 1992 году начались реальные действия по выведению храма из аварийного состояния. За эти годы выполнена часть работ по реставрации интерьеров; восстановлены металлические оконные переплеты всего здания, часть кованых решеток окон первого этажа; расчищен подвал здания и восстановлена его гидроизоляция. Также были очищены от копоти наружные стены здания.

4 мая 1995 года возвращён на место позолоченный крест. Главный купол храма засверкал свежей позолотой, восстановлены тогда были малые главки и шатры церкви. Спустя некоторое время реставрировалась живопись центрального барабана и купола, изображавшая небесную твердь, Спасителя и Архангелов, воссоздана майолика на центральном барабане. Одновременно с этим завершена работа над проектом полной реставрации объекта. Достаточно сказать, что для восстановления и вычинки кирпичной кладки требовалось изготовить более 12-ти типов фасонных кирпичей (по индивидуальным чертежам), а для воссоздания исторического декора потребовалось более 50-ти видов рисунков майолики и многое другое.

29 апреля 1999 года храм отметил свой 100-летний юбилей. Через 9 лет после этого события были отлиты и подняты на колокольню десять колоколов (большой 1840 кг). В 2008 году, в Рождественский сочельник состоялось их освящение. В 2005 году убрали бетонную ограду вокруг Богоявленской церкви и в 2010-2011-х гг., на её месте была установлена красивая церковная ограда. Что касается ограды, то её реконструировали по старым фотографиям и она полностью повторяет свой былой облик.

В 2012 году в церкви появился керамический иконостас, являющийся аналогом утраченного. Его воссоздали по небольшим частям, обнаруженным в подвале храма и освятили в сентябре 2012 года. Одним словом то немногое, что сохранилось — сохранилось действительно только чудом.

Комментарии и обсуждение

Санкт-Петербург. Церковь Богоявления Господня на Гутуевском острове

Путешествуя по Японии, наследник престола, будущий последний российский император Николай Александрович подвергся нападению японца-фанатика в городе Отсу и был ранен саблей в голову. К счастью рана оказалась неопасной. Это произошло 29 апреля 1891 года. Храм был заложен в годовщину памяти об этом событии. Освящение его состоялось 29 апреля 1899 года.