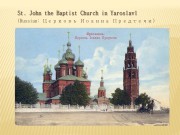

Толчковская слобода была известна ещё при царе Iоанне Грозном и славилась своими кожевенными заводами. Особенно велико было производство красной юхти, которая сбывалась в азиатские земли, как главный материал для выделки кожаных изделий. Местные жители толкли ивовую кору и вырабатывали так называемое корье, отчего слобода и получила название Толчковой. Про Толчково в старинной летописи ярославской Феодоровской церкви говорится: "Толчковская слобода именование свое приятъ от жителей в ней, по художеству своему толчевному, приуготовляющих, сиречь, толкущих кору, с древес собираемую; от коего толчения и назвася тако, сиречь, Толчковскою слободою". По преданию, на месте Iоанно-Предтеченской церкви прежде был женский Вознесенский монастырь, который будто бы разрушен Поляками в 1609 г.

При церкви хранится грамота Варлаама митрополита Ростовского, данная на постройку и освящение деревянной церкви во имя Iоанна Предтечи с приделом Казанской Божьей Матери. Грамота эта дана попу Конону Предтеченского прихода в 1644 г. Это обстоятельство указывает на то, что уже в то время тут был приход и церковь. В этой грамоте, между прочим, говорится следующее; "а престолы б ты в церкви учредил посреди алтарей, а к стене отнюдь престолов не приделывать, а под церковным помостом въисподи иных приделов и престолов отнюдь не приделывати же" и т.д. Это запрещение приставлять престолы к стене, указывает на то, что в XVIII-м веке не всегда ставили престолы среди алтаря, как делают теперь, а иногда приставляли и к стене. Кроме упомянутой грамоты имеются и другие, данные на освящения и постройки разных церквей; то нам нет особой надобности на них останавливаться.

Переходим прямо к каменному, холодному храму во имя Iоанна Предтечи, который собственно и представляет для нас интерес во всех своих подробностях.

Грамота царя Алексея Михайловича 1671 г., данная попу Абросиму да диакону Родиону, разрешает на казенных местах, просимых в челобитной, выстроить кирпичный завод для выделки кирпича, необходимого для постройки церкви, - подробность весьма интересная, доказывающая, что все кирпичи фигурной формы, со всеми их разнообразными узорами, из которых сложена эта церковь, делались на месте стройки. Из грамоты же узнаем, что хозяйственною частью заведывал диакон Родион с робятами, а, по преданию, работой управлял голландский мастер. Деньги на постройку были собраны с прихожан, но были и иногородние пожертвования. Все эти пожертвования записывались в приемную книгу. жертвования производились не только деньгами, но и товаром, землей, драгоценными каменьями, металлами, строениями и пр. Этим, может быть, и объясняется то, что существующие древние царские врата в северном приделе - древнее самого храма. Самый храм строился с 1671 г. по 1687 г., в котором и освящен. расписан позднее - в 1695 г., а приделы в 1700 г.

План этой церкви, в средней своей части, представляет почти квадрат с двумя столбами по средине. Алтарь отделен от остальной церкви каменной стенкой с тремя проходами для дверей. Восточная часть алтаря оканчивается тремя полукружьями. В левом делении помещается жертвенник, в правом - ризница.

Первый соединяется более широкой аркой с срединой алтаря, а второй - гораздо меньшей. С севера и юга к главному алтарю приставлены два придела: северный - во имя Гурия и Варсонофия, казанских чудотворцев; а южный - во имя трех вселенских Святителей. Оба придела соединяются небольшими дверями: один - с жертвенником, другой - с ризницей главного храма. Западные двери соединяют их с галереей. Светлая галерея со множеством окон окружает храм с трех сторон. Три ея выступа оканчиваются тремя высокими фронтонами, заканчивая собой план всего храма.

Западный вход на галерею, как главный, важнее всех; по той же причине и часть галереи с запада шире боковых. План Iоанно-Предтеченской церкви совершенно симметричен, а по расположению своему довольно идеален, понимая это слово в смысле чистоты и единства, так как план не обременен никакими позднейшими пристройками, а как был задуман, так и исполнен. Правда, выступающие входы на галерею приделаны, по всей вероятности, уже во время стройки (почему делаем такое предположение, скажем ниже); но, несмотря на это, мы все-таки признаем некоторую идеальность за планом Iоанно-Предтеченской церкви, так как он рисует тип плана ярославских церквей в довольно чистом виде.

К сожалению, не можем сказать того же про массы храма, т.е. разрезы и фасады. Массы главной части храма представляют следующую странность: алтарь покрыт сводами на половине высоты церкви, тут же прекращается и стена, отделяющая алтарь от храма; восточная наружная стена главной массы храма, поставленная на алтарных сводах, гораздо восточнее стены, отделяющей алтарь от церкви: таким образом над сводами алтаря образуется антресоль - помещение. В это помещение можно попасть только по приставной лестнице. В северной и южной стенах антресоли имеются небольшие двери, которые ведут в два другие помещения, расположенные над боковыми приделами с севера и юга.

Такое расположение масс не есть случайное, единичное; оно встречается и в других ярославских церквах. Поэтому, надо полагать, что оно имело какое-либо назначение и, вероятно, служило тайником, куда, в случае надобности, можно было прятать драгоценности. Вся внутренность церкви расписана, между тем как помещение над алтарями не имеет никаких следов росписи. Там видна кирпичная кладка без штукатурки, едва выбеленная известью. Такая надобность указывает на то, что эта часть над алтарем никогда не была открыта взорам прихожан, и была закрыта высоким иконостасом. Внутреннее покрытие сводов тоже имеет свои аномалии. Так, например, четыре малые главы в основании своем имеют следующую конструкцию. С наружной стены на арку перекинута арка, и на нее уже ставится основание главы, причем часто приходится с наружной стены подделать еще у наружных стен сводик. Очевидно, при такой конструкции часть может быть покрыта коробовым или бочарным сводом: тот и другой своды применяются к покрытию этой церкви. Так над частью сделан бочарный свод; а по другую сторону средней главы над срединой тайника - коробовой.

Храм, как сказано выше, весь расписан. Расписаны также нижние части приделов и галерея. Внутри галереи по наружной стене идет каменная скамья на фигурных ножках, тоже расписанная разными красками. Весьма интересна также отделка дверей со стороны паперти в главную часть храма. Множество мелких детальных украшений, раскрашенных разными красками, напоминают резное деревянное дело. В северном приделе находятся деревянные царские врата прекрасной работы. О них мы скажем в свое время; а теперь перейдем к наружной отделке храма.

Весь храм снаружи облицован превосходного качества и рисунка, со множеством колонн разной величины и формы вперемежку с изразцами. Только алтарные выступы и окна в приделах оштукатурены и раскрашены разноцветными красками сравнительно недавно; первоначально же они были тоже кирпичные. Главная масса храма отделана группами полуколонок, стоящих в ряд по две и по три, а на углах по пяти. Каждая колонка украшена пятью фигурными бусами. Над колонками вверху выведены небольшие кокошники. Между колонками глади разделены горизонтальными тягами на квадраты, в которые вставлены разноцветные изразцы. Над мелкими кокошниками, выше колонок, идет карниз, на котором расположены крупные кокошники с балясинками в промежутках.

Расположение сводов чердака показывает, что эти кокошники сделаны под древнее покрытие; существующая же ныне крыша - поздняя и, как гласит надпись на подзоре с южной стороны алтаря, сделана в 1750 г., причем значительно поднята сравнительно с первоначальной. Первоначальная же крыша, по словам летописи Феодоровской церкви, сгорела в 1708 г.: "погор покров и гравы".

Первая крыша отличалась от существующей и была несколько положе, потому что главы у своих оснований под существующей крышей имеют украшения из тяг с изразцами. Украшения эти, конечно, должны быть открыты, как видно на таблице, изображающей церковь. Ниже этого пояса с изразцами на чердаке расположены кирпичные уступы, в виде лестницы, именно в том месте, где внутри находятся парусные своды. На этих-то уступах и стоит средний барабан главы. Вообще чердак носит следы переделки и не дает никаких других данных для реставрации первоначальной формы крыши. Первоначальная крыша была в виде отлогого шатра, спускалась к вершинам балясинок-колонок, образуя яндовы между кокошниками, и только поверху обходила кокошники, как показано на реставрации.

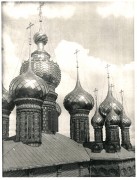

Покрытия глав, т.е. существующие луковицы, тоже сделаны сравнительно недавно, а именно боковые - между 1774-1781 г. Первоначально они, вероятно, были меньше, так как при реставрации крыш они оказываются несколько тяжелыми, великими. Средняя же, т.е. самая большая, сделана еще позднее, между 1792-1794 г., когда для производства работы была устроена своя кузница, что видно из приходо-расходных книг, сохранившихся при церкви.

Все главы, т.е. луковицы или маковицы, до 1859 года были белые, луженые; вызолочены же они в 1859 году ярославским купцом Ф.И. Крашенинниковым. Средняя луковица особенно замысловата, но она не вяжется со всеми остальными. В ея форме видно желание увеличить вышину средней главы. Это стремление увеличить вышину главы, вероятно, вызвано новой крышей. Новая, существующая, крыша, как выше видели, закрыла основание всех глав и особенно средней, стало быть, она укоротила все главы и больше всех среднюю. Вследствие этого главы стали непропорционально малы. Надо было увеличить их вышину и особенно поднять среднюю луковицу так, чтобы остаться в пропорции с остальными, т.е. не сделать ее чересчур большого диаметра. Вот и явилась средняя глава с таким множеством всяких вычур.

Поднятие крыши для ускорения ската воды ведет за собой укорачивание глав, вследствие закрытия их снизу, и поэтому вызывает противоположное стремление удлинить или поднять луковицу. Указать на другие подобные примеры мы будем еще иметь случай при разборе церквей Ростовского Кремля. Подтверждением того, что первоначальная средняя глава в Iоанно-Предтеченской церкви была такой же формы, как остальные, т.е. без всяких вычур, служит изображение этого храма на гравюре "Вид города Ярославля 1731 г.", хранящейся в Ярославском Статистическом Комитете, где средняя глава, как и боковые, луковичная.

Боковые приделы храма покрыты каждый пятью главами. Отделка стен приделов совершенно другая, чем самого храма; здесь уже нет той массы колонок, как на средней части храма. Стены приделов гладки; по углам идут гладкие лопатки. Окна, сравнительно, короткие; наличники, в виде рамы, наверху врезываются в карниз двумя кокошниками. На карнизе стоит второй ряд кокошников более крупных и над собой имеет второй карниз; на втором опять ряд кокошников, далее небольшой уступ несет на себе еще третий ряд кокошников и, наконец, крышу. Эти три ряда кокошников, гладкие стены и лопатки, а равно и несоразмерно малые пять глав не производят цельного впечатления с храмом. Приделы эти как будто бы подделаны позднее, как бы пристроены потом. Если снаружи смотреть на северный придел, то не трудно заметить разницу в цвете кирпича, а именно: нижняя часть придела, т.е. первый этаж, сложен из кирпича одного цвета, и этот же кирпич поднимается по средине стены в виде фронтона. Выше придел закончен кирпичом другого цвета. Это обстоятельство наводит на мысль, что первоначально храм был задуман с одноэтажными приделами, заканчивающимися в виде фронтонов, как это видим в других ярославских церквах, напр. Феодоровской, Богоявленской и друг.

Если на приделах были фронтонные покрытия, то примыкающая к ним галерея, вероятно, не имела фронтонных входных пристроек, так как ставить рядом два почти одинаковых фронтона слишком не эстетично, да и входы эти не вполне связаны м остальной галереей. Имея в виду сказанное, полагаем, что первоначально церковь была задумана с фронтонными приделами, не имевшими глав; вход же на галерею не имел нынешних фронтонных пристроек. Действительно, на рисунке 1731 г. галерея показана без фронтонов.

Существующие фронтонные пристройки вполне сходны по стилю с храмом, но оне являют некоторые особенности деталей, напр. вход с юга представляет весьма богатую отделку столба квадратами с мелкими колонками по углам и изразцами в средине. Эти колонки по форме похожи на колонки галереи, но значительно меньше их; разность в масштабе, опять-таки, говорит в пользу того, что оне не разом построены; последнее также подтверждается и несходством тяг в углах при соединении входов с галереей.

Прекрасная по рисунку галерея, хотя имеет кое-какие неправильности, особенно в нижней своей части, при начале окон, но формы ея легко восстановить, т.е. идеализировать. Богатая рисунком и смело задуманная, с тремя колонками между окон, с квадратами вверху и внизу, она представляет прекрасный образец закрытой галереи.

Покончив, таким образом, разбор этой церкви, мы должны сделать следующее заключение: по плану и фасаду, т.е. по массам своим, эта церковь ведет свое начало от древнейших русских каменных церквей кубического типа. Что же касается деталей, то они иногда напоминают деревянное резное дело. Кроме того, ряд замеченных неправильностей заставляет предположить, что архитектор, строивший этот храм, во время самой постройки, в силу каких-то причин, был поставлен в необходимость делать разные изменения, словом, окончить храм не так, как он был первоначально задуман.

Подобного же стиля храм, не менее замечательный, находится в Романов-Борисоглебске. Он обмерен, снят, обследован и издан г-м Сусловым в статье "Древние соборы в г. Романове-Борисоглебске". Приводимая им реставрация этого храма имеет такое же покрытие, как и у Iоанна Предтечи в Толчкове. То же видим и в других церквах, напр. у Николы Мокрого; здесь детали очень напоминают оба вышеупомянутые храма.

Произведениями деревянного зодчества Ярославль превышает другие города; его можно считать одним из самых богатых городов России, как по количеству, так и по разнообразию и высокому качеству их. К числу таких произведений относим остатки резных иконостасов, царских врат, царские и патриаршие сиденья и надпрестольные сени. Все эти предметы состоят из резных орнаментов ажурных, накладных или просто резаных, золоченых, серебряных или раскрашенных разными красками.

Желая ближе ознакомиться с украшениями подобного рода, рассмотрим царские врата в приделе Гурия и Варсонофия церкви Iоанна Предтечи в Толчкове. Привезены они, по преданию, при устроении храма, из г. Казани и пожертвованы казанскими благотворителями. Состоят они из двух створ, причем каждая створа состоит их трех резных частей; верхняя часть обрезана по арке и окаймлена золотым орнаментом по зеленому фону, средина заполнена орнаментом по голубому фону с небольшим резным храмиком - киотом в средине, для небольшого образа; нижняя часть дверей состоит из двух одинаковых четырехугольников, обтянутых золотым багетом, с круглыми розетками в углах; весь вон заполнен ажурным орнаментом, сквозь который проглядывает к краям голубой фон. Средина выделена более крупной резьбой, образующей фигуру, напоминающую западный рококо; здесь продолжается тот же мелкий орнамент из завитков, листьев и плодов, но фон под ним красный.

В самой средине помещен небольшой храмик с пятью главами различной формы, образуя собою тоже киот для небольшой иконы. Створы эти снизу кончаются орнаментами из виноградных лоз и листьев. Двери помещены в великолепной арке, покрытой различными бордюрами и орнаментами из растений и птиц, с резными сочными бусами по углам. Арка эта опирается на не менее великолепные столбы с небольшими писаными иконами, вставленными в узорчатые выступы столбов и раскосов; спереди столбы украшены двумя тоненькими колонками, стоящими отдельно. Резные капители, базы, бусы на средине, а равно и самый стержень колонн покрыты тонкой резьбой и украшены разноцветными фонами.

Над крайними колонками протянуты к верху две резные руки, пальцы которых опираются на большой венчающий карниз-корону. Корона имеет профиль большого гуська, тоже вся резная с сочным, талантливо сочиненным орнаментом. Ниже короны, по телу, вплоть до арки, идет резной орнамент с каймой по краям и разноцветными фонами; в средине посажена церковка с образком, в углах тоже в круглой рельефной рамке по образку. Двери эти не велики: вышина их такова, что необходимо нагнуться, чтобы в них пройти.

«Древности Ярославские и Ростовские. 1892 г. Ярославские Древности. Церковь Иоанна Предтечи в слободе Толчкове», орфография сохранена.

28 июля 2024

28 июля 2024

25 августа 2024

25 августа 2024

4 января 2025

4 января 2025

25 января 2025

25 января 2025

Комментарии и обсуждение